近日,我國(guó)當(dāng)代著名詩人、中國(guó)作協(xié)全委會(huì)委員、《星星》詩刊原主編龔學(xué)敏以“中國(guó)作家駐村計(jì)劃”為契機(jī)走進(jìn)麗江。從鄉(xiāng)村田野到古城街巷,從文化場(chǎng)館到山水之間,他以作家的細(xì)膩與敏銳洞察,深度解碼麗江千年“和”文化根脈。每一次駐足、每一場(chǎng)對(duì)話,都搭建起文字與鄉(xiāng)土的堅(jiān)實(shí)橋梁,更在群眾心中播下文化自信的種子。

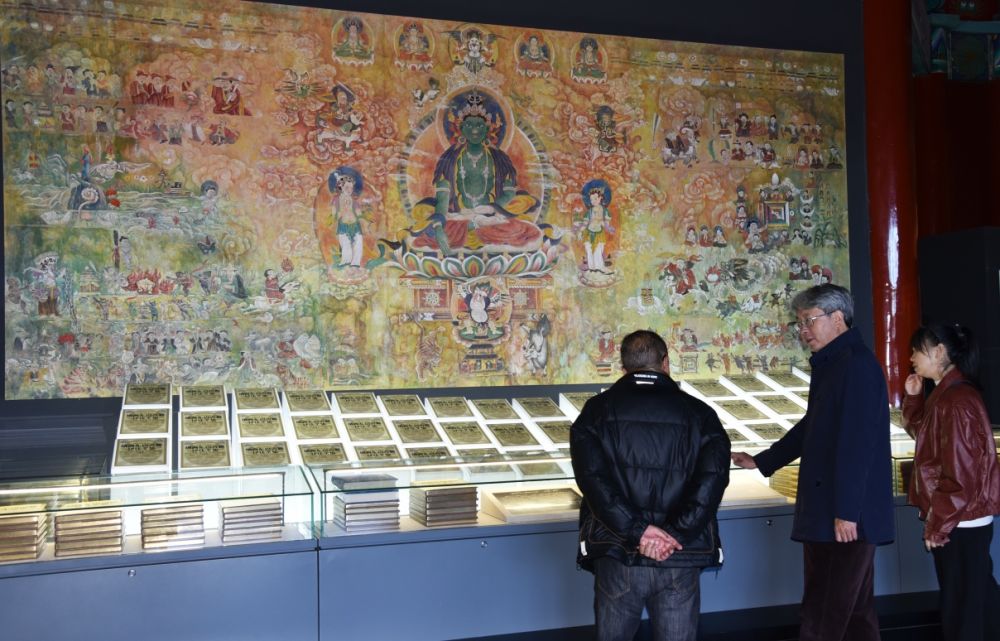

龔學(xué)敏(中)在東巴文化研究院詳細(xì)了解東巴古籍申遺歷程與東巴文的獨(dú)特價(jià)值。(麗江融媒記者 段玉菊 攝)

田野問計(jì)聽民聲 捕捉振興脈動(dòng)

抵達(dá)麗江后,龔學(xué)敏便直奔鄉(xiāng)村振興一線。在位于瀘沽湖畔的落水村,他與村民圍坐火塘,細(xì)究傳統(tǒng)民俗與旅游發(fā)展的共生之道,記錄民族文化傳承的鮮活實(shí)踐;在新營(yíng)盤鄉(xiāng)藥草坪村,他蹲在田埂上,與農(nóng)戶促膝長(zhǎng)談,從蘋果種植技藝到電商銷售渠道,逐一梳理產(chǎn)業(yè)發(fā)展堵點(diǎn)。“龔老師連我家果子每年增產(chǎn)多少、銷路穩(wěn)不穩(wěn)都問得清清楚楚,這讓我們覺得種莊稼、守村寨的日子里也藏著大學(xué)問。”村民次里扎西感慨,這份關(guān)注讓鄉(xiāng)親們?cè)趧谧髦畜w悟鄉(xiāng)土文化。龔學(xué)敏還與麗江的詩歌文學(xué)愛好者面對(duì)面交流、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)指導(dǎo),并贈(zèng)送詩集。

古城尋根探文脈 激活傳承熱情

束河、白沙古鎮(zhèn)的石板路上,亦留下了龔學(xué)敏的探尋足跡。束河扎染工坊內(nèi),他捧著靛藍(lán)染布追問紋樣寓意與染色技藝;白沙明清壁畫前,他駐足辨識(shí)文化交融痕跡,挖掘民族融合密碼;東巴文化研究院、納西象形文字繪畫體驗(yàn)館更是他的重點(diǎn)探訪地,臨摹東巴文時(shí),他反復(fù)追問古籍修復(fù)細(xì)節(jié)的專注模樣,讓在場(chǎng)的傳承者深受觸動(dòng)。

“他沉下心來了解東巴文化,還認(rèn)真書寫簡(jiǎn)單的東巴文。”納西象形文字繪畫體驗(yàn)館負(fù)責(zé)人和閏元看到龔學(xué)敏對(duì)東巴文化非常感興趣后,便詳細(xì)地為其介紹了古城的文化和歷史,希望他能滿載而歸。麗江古城博物院(木府)內(nèi),龔學(xué)敏與講解員和茂蝶從徐霞客與木氏土司往事聊到建筑文化交融,“他把歷史與當(dāng)下串起來的解讀點(diǎn)醒了我,讓游客看懂建筑背后的民族融合密碼非常重要。”和茂蝶深受啟發(fā)。東巴文化研究院院長(zhǎng)和潔蕾也表示,龔學(xué)敏詳細(xì)了解東巴古籍申遺歷程與東巴文的獨(dú)特價(jià)值,讓傳承者倍感振奮,將繼續(xù)努力傳承東巴文化。

龔學(xué)敏(左)在麗江古城博物院(木府)詳細(xì)了解徐霞客與木氏土司的往事。(麗江融媒記者 段玉菊 攝)

山水寄情謀發(fā)展 共譜振興新篇

在玉龍縣走訪時(shí),龔學(xué)敏邊問邊記,既考證長(zhǎng)征故事細(xì)節(jié),也探討紅色文化賦能鄉(xiāng)村振興路徑,為當(dāng)?shù)靥峁┬滤悸贰牟桉R古道場(chǎng)館到虎跳峽景區(qū),從寶山石頭城到民俗現(xiàn)場(chǎng),處處可見他與群眾交流的身影。

龔學(xué)敏(第一排左四)與麗江文化工作者合影。(麗江融媒記者 段玉菊 攝)

“每個(gè)麗江人都活成了一首詩,這種人與自然、傳統(tǒng)的和諧就是最動(dòng)人的詩意。”走訪尾聲,龔學(xué)敏表示,將用文字定格古城風(fēng)情與鄉(xiāng)村蛻變。這場(chǎng)駐村走訪如春風(fēng)化雨,既讓群眾重新認(rèn)知生活的文化價(jià)值,更讓文學(xué)種子扎根鄉(xiāng)土——這正是文學(xué)與鄉(xiāng)村雙向滋養(yǎng)的生動(dòng)寫照。

記者/段玉菊

責(zé)編/和真羽

二審/和眾學(xué)

終審/張衛(wèi)國(guó)

麗江市融媒體中心 出品

【聲明】如需轉(zhuǎn)載麗江市融媒體中心名下任何平臺(tái)發(fā)布的內(nèi)容,請(qǐng) 點(diǎn)擊這里 與我們建立有效聯(lián)系。